はじめに:自然栽培が注目される理由

「農薬や化学肥料を使わない野菜を食べたい」というニーズの高まりとともに、「自然栽培」という言葉を目にする機会も増えてきました。健康志向や環境意識の高まりから、自然栽培への関心は年々広がっています。

- 「自然栽培って、結局どういう栽培方法なの?」

- 「有機栽培や無農薬栽培とどう違うの?」

- 「定義がはっきりしていない気がするけど大丈夫?」

この記事では、15年以上自然栽培に取り組んできた現役農家の視点から、自然栽培の定義や特徴、他の農法との違い、そして選ぶときのポイントまでを解説します。

自然栽培とは?定義はひとつではない

自然栽培は、肥料・農薬・除草剤・堆肥を一切使わずに、自然の力を生かして作物を育てる農法を指します。

ただし、ここで大事なのは「明確な公式基準は存在しない」という点です。有機栽培のように「有機JAS認証」といった制度があるわけではなく、生産者や団体によって解釈や実践方法が少しずつ異なります。つまり「自然栽培」と書かれていても農家ごとにニュアンスが違うことがあるので、農家の考え方や実践内容を確認することが重要です。

自然栽培と「放任栽培」は違う

よく誤解されるのが「自然に任せる=放置する」というイメージです。自然栽培は放任ではありません。草取りや虫対策など、人が手をかける部分はきちんとあります。

- 雑草は活用しつつ適度に管理して、作物の生育を妨げないようにする

- 害虫が発生したら、捕殺や時期をずらした栽培、防虫ネットの使用などで対策する

- 土の状態を観察し、作付けを工夫する

つまり、自然栽培は必要な管理は行いながら、外部から余計なものを足さない農法なのです。

有機栽培との違い

| 自然栽培 | 有機栽培 | 慣行栽培 | |

|---|---|---|---|

| 肥料 | 不使用 | 有機肥料を使用 | 化学肥料を使用 |

| 農薬 | 不使用 | 一部使用可(有機JAS認定農薬) | 使用 |

| 土づくり | 自然の循環を活用する | 堆肥や有機肥料を投入 | 堆肥や化学肥料で調整 |

| 規模 | 小〜中規模が中心 | 中〜大規模も可能 | 大規模が主流 |

有機栽培は「肥料や農薬をなるべく使わない農法」で、自然栽培は「一切使わない農法」と言えます。

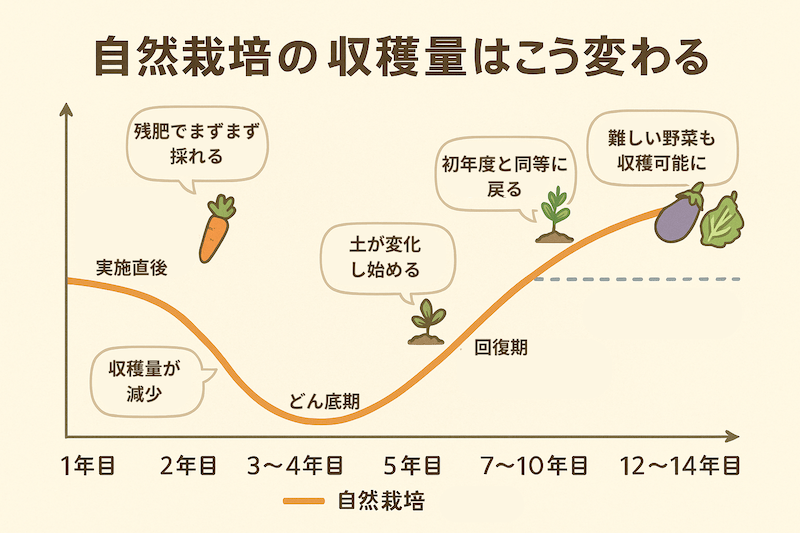

現役農家の実体験:収穫量の変化

- 1年目:残肥があり、まずまず採れる

- 2年目:前年の6〜7割に減少

- 3〜4年目:どん底、初年度の4割程度に落ち込む

- 5年目:土が変化し、徐々に回復

- 6年目:初年度と同等に戻る

- 7〜10年目:慣行栽培と同等の安定した収量

- 12〜14年目:キャベツやナスなど、無肥料では難しい野菜も収穫可能に

短期的には収量が落ちますが、土が豊かになると安定して持続可能な農業ができるのです。

よくある質問:自然栽培に関する疑問を解説

消費者の疑問:肥料も農薬も使わないのに、なぜ野菜が育つの?

自然栽培では、畑に残る雑草や収穫後の野菜の残渣、土中生物の死骸などの有機物を、微生物や菌類が分解し、作物に必要な栄養分を供給しています。つまり「人が外から与えるのではなく、土そのものが栄養を生み出す」仕組みです。

自然栽培では、畑に残る雑草や収穫後の野菜の残渣、土中生物の死骸などの有機物を、微生物や菌類が分解し、作物に必要な栄養分を供給しています。つまり「人が外から与えるのではなく、土そのものが栄養を生み出す」仕組みです。

時間をかけて土中の環境を整えることにより(この土づくりにこそ自然栽培の最大のノウハウがあります)、やがて自然の循環による栄養供給だけで作物が十分に育つ状態になります。

生産者の疑問:収穫で栄養が持ち出されるのに、なぜ畑は痩せないの?

実際、自然栽培を始めた初期は収量が落ち込みます。しかし、土を育て続けることで、持ち出される栄養よりも自然に供給される栄養が多くなる段階に達します。私の経験では、それは7〜8年目でした。そこからは慣行栽培にも劣らない収量と品質が安定して得られるようになりました。

実際、自然栽培を始めた初期は収量が落ち込みます。しかし、土を育て続けることで、持ち出される栄養よりも自然に供給される栄養が多くなる段階に達します。私の経験では、それは7〜8年目でした。そこからは慣行栽培にも劣らない収量と品質が安定して得られるようになりました。

土づくりについて

山では誰も肥料や農薬を与えないのに、立派な大木が元気に育っています。理由は、山に植物を育てる自然の循環体系ができあがっているからです。自然栽培はこの山に倣い、畑で作物が元気に育つような自然の循環体系を作りあげることを目指します。

- 肥料や堆肥を外から足すのではなく、雑草や微生物の働きで土が自ら豊かになっていく

- 雑草や野菜の残渣も土に還り、畑が少しずつ自立的に循環していく

- 人間はこの自然循環がうまく回るように環境を整える

自然栽培の畑で長く土づくりに取り組むと、土中の環境が整い、山と同じように自立した自然体系が育ちます。これが収量回復や味の向上につながると考えます。

自然栽培への批判や誤解

よくある批判

- 「収穫できないんじゃないか?」

- 「価格が高すぎて広がらない」

- 「放任と同じでしょ?」

それに対する答え

- 収穫は確かに最初は少なくなるが、5〜6年で安定し、長期的には慣行栽培に近づく

- 価格が高いのは「手間」と「リスク」が反映されているため。ただし味や安全性、環境価値を含めて考えれば妥当

- 放任とは違い、適切な草刈りや観察・対処が不可欠で「手間が多い農法」である

自然栽培は「夢物語」ではなく、挑戦と工夫を重ねれば十分に成立する農業です。また、他の農法と比較して優劣をつけるものではなく、あくまでひとつの方法として選択肢に入れてほしい農法です。

自然栽培のメリット

- 安心・安全:残留農薬の心配がない

- 味や香りが濃い:作物が自ら養分をバランスよく吸収

- 環境にやさしい:土壌や水(地下水)を汚さない

- 持続性がある:土が年々元気になり、安定していく

自然栽培のデメリット

- 収穫量が安定するまで時間がかかる

- 草取りや虫対策に手間がかかる

- 見た目や形が揃いにくい

- 価格がやや高めになりやすい

自然栽培野菜を選ぶときのチェックポイント

自然栽培と表示されていても基準は農家ごとに異なります。選ぶときは次の点を確認すると安心です。

- 栽培方法の公開があるか

- 農家の顔が見えるか

- 畑や作物の写真があるか

- 長く続けて出荷しているか

まとめ:自然栽培は「人と自然の協力」

自然栽培は「放置」でも「単なる無農薬」でもありません。自然の循環を尊重し、人が必要な管理をする農法です。「土づくり」を継続することにより、土が豊かになり、やがて収量や品質も安定していきます。批判や誤解もありますが、私の経験からも、自然栽培は十分に成立する持続可能な農業です。

👉 自然栽培の野菜を食べてみたい方は、ぜひナチュラルハートの野菜セットをご覧ください。